2日連続で潜っています。今日は午後から2本で瀬良垣漁港からの出港なり。

目次

9/26の要点

- 水温は今日も28℃。

- 万座方面の透明度 ⇒ ナカユクイが15Mほど。ミニドリームが20Mほど。

- ナカユクイ ⇒ 豪華なハナビラウミウシと遭遇。でかかった!!

- ミニドリーム ⇒ 定番のクロオビスズメダイに加えて深場でベニヒレイトヒキベラと遊べました

1st dive ナカユクイ

午後から参戦する乗合船の場合、午前にどこのポイントに行ったかは気になるところ。

……というのは昔の話で、現在一緒に潜っている沖縄在住のリピーターさんはなんでも楽しむ人なので、本当にどこのポイントに潜っても楽しまれるので、午後からの参戦でもポイントのことを気にしなくて良いのは、とっても気楽だ。

前半、深場へ向かおう

特に決まったネタもなく、レアものの情報もなく、ふらふらとナカユクイにエントリーしてしまった。

定番のコースを巡って、出会いに期待しよう。

夏前にカエルアンコウがいたヒルモ場などを散策しながら深場へと落ちていく。

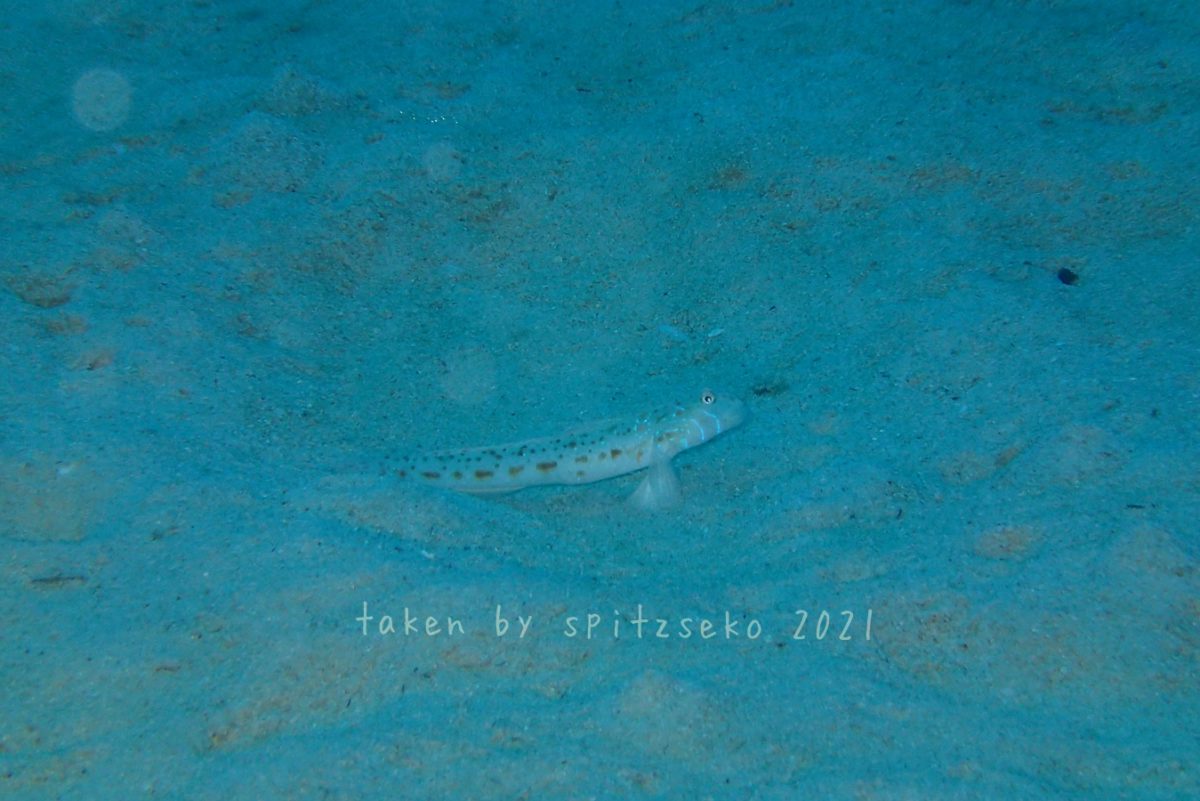

その過程でモヨウシノビハゼに遭遇。

ここの砂地には前からいるけれど、たまにしか出会えない。

シノビハゼの仲間では体が大きい方なので、お客様に紹介するときにとても見せやすい。

マンツーマンで潜っている時は、さほど気にしないのだが、複数人で潜っている時は、この「体が大きい」という生物の特徴はとんでもなくメリットである。

体が大きい生物を紹介するのは、その反対よりもものすごく簡単だ。それが海の中のガイドならば特にそうである。

オビシノビハゼは教えにくいが、モヨウシノビハゼは教えやすい。

簡単に言うと、そーいうことです。

どー言うことやねん!?

ずっとブログをワードプレスの無料テーマSTINGERで書いていて、この8月後半に有料テーマのAFFINGER6に変更しました。

テーマの移行トラブルに巻き込まれていました。

こーいう吹き出しの会話文がちゃんと表現されなかったのだが、ひょんなことから普通に表示できるようになった。

書いててとても楽しい。ぼけても猫に突っ込んでもらえるし。素晴らしい

こんなかわいい吹き出しも設定してみたけれど、こんなクマノミのアイコンは使う場所がない。全部猫の吹き出しに変えよう

私のブログを見てて、もっと自分のショップのブログをしっかり作りたいって人は同じようにAFFINGER6でやってみましょうぜ。ブログの記事はこれからもっと書いていくので、またチェックしてください。やってみたけれど、設定うまくいかないって人も相談してね。

追記

この記事にコメントをケラマの先輩イントラさんから頂きました。とてもありがたく興味深い内容だったので追記します。気になる人はこの記事の最後のコメント欄まで見てね。

モヨウシノビハゼはシノビハゼの仲間ではないという紛らわしい事実

確か、図鑑「日本のハゼ」を思い返しても、モヨウシノビハゼはシノビハゼたちとまったく別のページに区分けされていました。

新版「日本のハゼ」201ページによると、Echinogobius属にあたるモヨウシノビハゼは一属一種だというではないか!!

それに学名がついたのは1998年って、つい最近じゃん。

学名が、「Echinogobius hayashii Iwata, Hosoya et Niimura, 1998」

エチノゴビウス・ハヤシ・イワタ・ホソヤ・ニイムラ 1998 ????????

これが学名なの?

もう明らかに、はやしさん、いわたさん、にいむらさんたちが見つけたってことだね。エチさんが見つけたっことかな。エチのゴビーって書いてあるから。間違っていたらごめんなさい。でも、そうやって邪推するのも楽しいもんだ。

ネットでググって見たけれど、そのあたりのエピソードは出てこなかった。

モヨウシノビハゼの背景だけ見ても、こんなにいろいろあるものなのか……。

中盤、マックス水深25Mぐらい

そして、巡り合うこのウミウシ。

コテングノウチワに居着いていたんだけれど、その後ろにハゼがいたとは。

ダイビングガイド歴30年を超えても、このサイズのハナビラウミウシを眼前にして冷静でいられなかった。

なんたることか。

もう完全にハナビラウミウシしか見えてなかったー!!

くぅっーーーーーーーーー!!!

あまりにも格好良かったのでもう一枚。

これって、ウロコウミウシの仲間だよね。ハナビラウロコウミウシだよね、って思っていたら、

図鑑「日本のウミウシ」にはハナビラウロコウミウシって書いてあるけれど、

サイト「世界のウミウシ」ではハナビラウミウシとなっています。

今後、どちらかに統一されていくのか、新称が出てくるのか、興味は尽きない。

ここで私の記憶の糸をたどる。

2017/7/5のダイブログ。

図鑑「日本のウミウシ」に写真提供したこのウミウシは、キマダラウロコウミウシ属の一種ー8として掲載されています。

なんか、今日、見つけたウミウシがもう少し成長するとこんな風防になりそうじゃない?

並べてみた。スマホだと上下に並ぶんだけれど、PCで見ると左右に並んでいて比較しやすい画面になっている。

こーいうのが簡単にできるのもAFFINGER6パワーで楽勝っす。

興味のある人は当時のログも読んでね。

お客様がハナビラウミウシに刺さっていたので、近くのシロブチハタと遊ぶ。

いや、シロブチハタじゃないね、君は。

オオモンハタ子供じゃない?

オオモンハタ子供、かわいい~~~~~~

……、吹き出しのブログ、書いてて、楽しい。

50過ぎたおっさんがこんな風にブログで遊んじゃって申し訳ないが、これ……楽しい。

もっとちゃんとした猫のキャラクターに仕立て上げたほうが良いかもしれない。

で、オオモンハタ子供の周囲にはミスジスズメダイもウロウロしていました。

全部一緒に貝から出てきたところでカメラ目線で撮影したかったのだが、時間なし。

キミ、ガイド中やないかっ!! ガイドに集中せいっ!!!

momiさんに怒られてしまった……

書くことが好きな人って、このパターンで無限に遊べるな。

集中したら、出てきてくれたタスジキヌハダウミウシ。

ナカユクイではお馴染みのウミウシですね。

後半、浅瀬へ移動、水深10Mぐらい

浅場に移動途中に出会った、この残骸。

甲殻類の脱皮の抜け殻であろうことは安易に予測できるが、その正体はナマを見ていないとなかなか想像できない。

この長い触角のようなものがチャームポイント。

クダヒゲガニの仲間がどんな風貌かは下のリンクから飛んでくださいね。

大浦湾の甲殻類調査でお世話になった琉大の理学博士の藤田さんのブログを貼っておきます。

藤田さんの記事が懐かしくって、大浦湾調査の記事も見てしまった。リンク貼っちゃおう。

2009年6月だって。12年前か……。あの頃はけっこうダイビングに燃えてたなー。

タコノマクラだと思われる奴。

緑色しててちょっと変わってるなーと思って撮影。それだけの写真です。

2nd dive ミニドリームホール

まだ1ダイブ分のログしか終わってない。調べながら書くから、時間かかる。

でも、書くの好きだからしょうがない。

前半、深場へ、水深30Mぐらい

2ダイブ目がミニドリームだと最初からわかっていたら、ナカユクイでもう少し浅い目で潜ったのだが、けっこう深く入ってしまった。

なので「ショルダーパッド」まで潜って、深場のハゼを探したりするのは問題外。

おじいさんは体を大事にせねば。

なのに、なのに。

ベニヒレイトヒキベラが10-12匹群れていまして、中にはメスを追いかけているオスも見受けられまして、ダイブコンピューターを確認しながら、水深30Mぐらいまで降りてしまいました。

そこまで降りたら、まぁースミレナガハナダイもいるよね。

長居は禁物。今日は「ここにベニヒレイトヒキベラがこんにいるんだな」と確認して移動です。

水中でトラブらない大事なこと、「無理はいかん」

中盤、浅場へ移動、水深18Mぐらい

無限圧限界内の潜水時間、潜水水深でもたくさん遊ぶべきネタはあるはずだし、探すのがガイドさんであーる。

水深15Mぐらいでハナゴンベがいたのでお客さんに紹介。

私はその横のヤミスズキと遊ぶ。

私はこのヤミスズキという魚が大好きで、いるとお客さんに紹介したりするんだが、

その理由は、

きれいな魚だからです

穴の中にいることが多いので、ライトで照らさないと出会えません。

ライトで照らすと、背びれの青と背中の黄色だけが発光しているように目立ちます。

体は穴の奥の暗に同化するような感じ、まさに闇の中のスズキ、「闇スズキ」です。

スズキ目の魚で、学名がBelonoperca chabanaudiといいます。

Belonoperca属の魚を図鑑で調べてみたら、私の手持ちの図鑑には、他に載っていない。

一属一種?

ヤミスズキだけ??

マーシャル諸島にいるよん

ど、どこやねん……

ここです

そして、こんな魚です

Belonoperca pylei 見たぁぁぁぁぁぁいいいいい

沖縄にも来ないですかね。いつか出会えたらいいなー。でも、水深100Mぐらいに住む魚のようです。

私らはそこにいる魚で楽しむのだ。

15Mにいたハナゴンベ。

浅い場所にいるだけで、もうハッピーさ。

そんな場所に定着してくれたクロオビスズメダイ。

もうそれだけでゴージャスさ。

後半、浅瀬へ 水深5Mぐらい

水温は深場に行っても、浅場に戻ってきても安定の28℃でした。

ミニドリームのリーフトップは見事なまでにサンゴに覆われています。

10年前は全部岩肌だったのに、全部サンゴに変わってしまいました。

海に潜ると、自然が生きていることがよりリアルに感じられますね。

そんなサンゴに囲まれながら、マクロな生物でも遊んじゃう。

クマノミ子供やインドカエルウオ子供です。

黄色はやっぱ人気ありますから。見つけたら紹介して撮ってもらって……

安全停止はそんな感じでいつも過ぎていきますね。

まとめ

- 透明度10-20M、水温28℃ ⇒ まだまだ快適な夏の恩納の海でした

- ナカユクイ ⇒ モヨウシノビハゼは興味深い。ハナビラウミウシはキマダラウロコウミウシ属の一種-8と似ている。クダヒゲガニの仲間の脱皮の抜け殻になんて誰も興味を示さない。

- ミニドリームホール ⇒ ベニヒレイトヒキベラがきれい。水深15Mのハナゴンベは嬉しい。ヤミスズキの学名にまつわるBelonoperca pyleiというマーシャル諸島で見られる魚はとてもかわいい。